Se seraient-ils levés, l’un après l’autre, après avoir été montrés du doigt par le staff pour leur individualisme, leur égocentrisme, leur nombrilisme, pour soudain affirmer : «Je suis Spartacus», ou Maximus, bref, se transformer en gladiateur, suivant en cela l’injonction de leur coach Philippe Saint-André, que ça n’aurait sans doute rien changé. De toute façon, nous ne savons pas vraiment ce qui s’est dit, dimanche soir dernier, à Marcoussis, lorsque les joueurs se sont retrouvés entre eux pour préparer Italie-France devant quelques bouteilles de jus d’abricot.

Ce ne sont que des mots sur les maux. Il faut les poser, certes, mais pourtant autant ces Tricolores sont-ils capables de devenir, enfin, des lions ? Les plans de jeu et la confiance du staff, ils les ont. Malgré la bouillie de rugby rendue, malgré les coups de gueule comminatoires, ils ont en main la partition et la quasi assurance de la jouer en septembre. Que leur faut-il de plus ? Il leur faut l’essentiel et c’est bien là le cœur du problème.

Polis, bien élevés, ils disent bonjour et vous serrent la main sans vous broyer les phalanges. Ils ont le sourire naturel, les mots pas toujours choisis et c’est ainsi que l’on perçoit toute leur naïveté, touchante. Quelques agacements de temps en temps mais rien de solide, de rugueux, de mâle. Ces Tricolores sont les enfants du professionnalisme. Ils exercent leur métier le mieux du monde, du moins le pensent-ils, en essayant de se faire aimer.

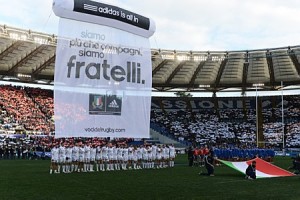

Ce qu’ils connaissent de la vraie vie, à quelques exceptions près, c’est le rugby du matin au soir, six jours par semaine, quarante-cinq semaines par an depuis qu’ils ont dix-huit ans. C’est d’ailleurs ce que leurs employeurs leur demandent. Ce sont des agneaux. Et voilà qu’ils sont menés à Rome, dans le colisée du rugby transalpin, là où justement depuis quatre ans ils se font dévorer.

Je me trompe souvent mais j’ai la triste impression que la furia italienne va les submerger en début de partie, que la mêlée italienne va les mettre à la faute. Ils lanceront un baroud d’honneur quand tout sera perdu et feront naître des regrets. Des buts de pénalité auront été manqués, des occasions avortées pour un ballon tombé et, au milieu, une guerre de plaquages et de turn-over arbitrée selon le principe de Salomon sans que l’on sache très bien où est la faute et qui l’a commise. Au final le chapitre romain se refermera sur un score serré et un sentiment d’injustice.

Pour enrayer ce scénario, les coéquipiers de Thierry Dusautoir n’ont qu’une seule solution à leur disposition : briser leurs chaînes. Cette équipe n’a pas de limites sauf celles qu’elle se fixe. Elle est tétanisée par ses propres peurs : peur de mal faire, peur de déplaire, peur d’oser et de se tromper, peur de perdre ses avantages acquis, à savoir une reconduction tacite jusqu’au 19 mai et l’annonce des trente-six. Elle préfère ne rien faire plutôt que de tenter quelque chose qui sortirait du cadre établi.

Casser le carcan, sortir du cocon, se révéler enfin à elle-même… Pour cela, cette équipe de France doit faire preuve d’irrévérence. Mais a‑t-elle son Spartacus, son Maximus, ce leader capable de réveiller les consciences endormies dans le silence de Marcoussis ? Pascal Papé sanctionné et donc absent forcé, Morgan Parra blessé et donc forfait, elle ne dispose que de Nicolas Mas et de Thierry Dusautoir derrière lesquels entrer dans l’arène. C’est évidemment peu.

Tous les autres sont comme William Webb, ils sont lisses. On ne voit aucune révolte sourdre, on n’entend aucun hurlement déchirer l’air. Pas d’énervement, pas de colère, ces ferments de l’exploit. Ils comprennent, presque soumis, l’ire de Saint-André et sa sortie de dimanche dernier avec les «starlettes». Ils lui donnent même raison.

Une défaite supplémentaire contre l’Italie, dimanche, ridiculiserait encore davantage – est-ce possible ? – cette génération bleu pâle. Après s’être refermée sur elle-même en début de semaine pour vider ses frustrations, on doute qu’elle soit capable d’enfermer le staff entre quatre murs avant le match contre l’Angleterre à Twickenham pour lui jeter ses doutes à la figure pour le cas où ça tournerait vinaigre au Stadio Olimpico. En 1989, Berbizier, Rodriguez et Blanco avaient ainsi secoué Jacques Fouroux à Invercargill. En 1999, à Londres, Galthié et Lamaison avaient pris les clés du camion bleu des mains de Skrela et de Villepreux. En 2011, à Auckland, le clan des Berjalliens s’était écarté de Lièvremont.

Le philosophe Jean-Pierre Rives, roi des aphorismes en acier, sculpteur de mots et accessoirement capitaine du XV de France a dit : «Le rugby, ce sont des hommes et un ballon. Quand il n’y a plus le ballon, restent les hommes.» Les coéquipiers de Thierry Dusautoir se lieront comme des frères à Rome, inspirés par la deuxième phrase pour mieux mettre en œuvre ensuite la première. C’est le seul viatique qui leur reste.